矿井储能始于20世纪60年代,最早由美国在房柱式采空区中存储天然气。Leyden煤矿属于其中的代表,该煤矿采用房柱法采煤,采空区结构稳定,同时采空区上覆平均厚度28.7 m的完整泥岩层,采空区储气压力高达1.7 MPa。后续,比利时等国也开展了采空区储气实践。

邱华富等提出采用充填的方式在井下构筑储库,用于存储天然气、石油等能源。彭振华等[67]提出在废弃石膏矿储存原油。前期的矿井储能多为化石能源的存储,以备突发事件下的油气能源安全。近年来,在“双碳”目标的推动下,研究人员开始关注矿井空间新能源储能问题,以期实现煤炭能源和新能源的耦合式发展。针对矿井储能,目前关注度最高的是矿井抽水蓄能。谢和平等综述了煤矿井下抽水蓄能发电技术的原理、现状及展望,提出了煤矿地下水库-矿井水循环利用-抽水蓄能一体化技术构想。葛帅帅、卞正富等开展了空间抽水蓄能相关研究。Menéndez等提出利用地表塌陷区作为上水库,将井下采空区改造为储水100万m2的下水库,与风能、电能等再生能源组合,构建抽水蓄能系统。

矿井采空区储能基本路径

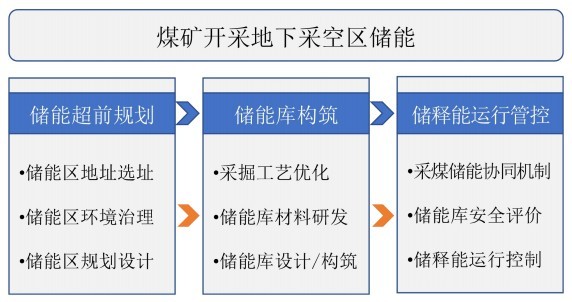

风、光、热等新能源普遍具有波动性、周期性等特征,这使得新能源开发利用需要配备较大容量的储能系统,以提高电力系统对高比例新能源接网和消纳的适应性。煤矿采空区空间大,井下基础设施完善,同时赋煤区一般富含风、光、热等新能源资源,这是矿井储能的优势所在。但目前普遍采用垮落法管理顶板,同时煤系地层一般富含各类地质构造(断层、陷落柱等),这些因素使得采空区利用困难,这是目前矿井储能的难点所在。对此,王双明院士团队在借鉴神东矿区“规划先行、边回采、边治理、边利用”的地下水库建设经验的基础上,提出“储能库超前规划→功能性储能库构筑→储释能运行管控”的矿井储能技术路径。

矿井储能基本技术路径

储能超前规划

现有采空区难以用于矿井储能的一个重要原因是采空区地质条件复杂,二次治理利用难度大、费用高。对此,研究认为在资源回采之初,应超前规划矿井储能,具体包括以下关键问题:①储能区地质选址。矿井储能系统作为重要基础设施,设计服务年限长、投资力度大,然而我国主要矿区地质条件普遍较复杂,广泛发育有断层、陷落柱等地质构造。为保障矿井储能系统的长期、安全、低成本运行,储能区选址应当避开地质灾害频发的矿井,如大水矿井、冲击地压矿井等,同时应远离矿井的中大型构造影响区、碎软围岩带、老旧采空区等;②储能区地质环境治理。矿井回采活动容易诱发各类地质灾害,包括矿井突水、冲击地压、采空区贯通、矿震等。对此,应采用注浆和充填等方法,超前治理储能区的各种不良地质体,隔离储能区和矿井其他区域,以避免后期储能阶段的地质安全问题及高昂的维护成本;③储能规划设计。在矿井设计或回采阶段,综合矿区地质条件、开采方法、新能源类型、储能规模和能源利用方式等多方面因素,确定矿井储能方式,包括压缩空气储能、抽水蓄能、储热储能、化学含能物质存储等。矿井储能方式应依据新能源类型、储能规模和能源利用方式等因素综合确定,同时储能应遵循能量转换次数最少的原则,以最大程度提高能量转换效率。能源利用方式对储能也有重要影响,如热能无法长距离输运,储热适合短距离用能。

功能性储能库构筑

储能库是新能源存储的载体,是储能最为重要的设施,不同的储能方式需求不同功能的储能库,同时储能库必须具备可维护性和长期稳定性,现有采空区不具备上述条件,难以直接用于矿井长期安全高效储能。对此,提出采用功能性充填技术构筑储能库的技术路径,具体涉及3个方面的关键问题:①采掘工艺优化。统筹采煤工艺、地质条件、储能需求等多方面因素,创新采掘工艺,优化采掘顺序,形成储能库及运维巷道的基础空间。②功能性充填材料开发。矿井压缩空气储能、化学含能物质(H2、CH4、CO等)要求储气库密封性极好、抗流体周期性强荷载能力强,同时压缩空气储能还需配套储热库;矿井抽水蓄能要求储水库渗透性低、坝体稳定性好、抗流体周期性荷载能力强;矿井储热要求储热库具备高导热性能和蓄热潜力,抗热应力强。传统充填材料不具备上述性能,需要在胶凝材料、煤基固废及特种功能性材料的基础上开发具备高强度、抗蠕变、抗流体周期性强荷载等共有性质的复合充填材料。同时结合矿井抽水蓄能、压缩空气储能/化学含能物质存储、蓄热储能等专有需求,分别开发具有防渗、高密封性、高导热性-蓄热性-抗热应力等专有特性的充填材料。③储能库设计及构筑。结合储能方式、规模,确定充填材料功能特性需求,优化储库内部空间结构,采用功能性充填材料构筑矿井储能库,并进行高强度支护,确保温度-渗流-应力-化学多场耦合条件下储能库在设计寿命期内保持稳定可靠。

储释能运行管控

为最大程度提高新能源储能开发力度和回采-储能综合经济效益,提出井下回采-储能协同的技术路径,即在矿井回采过程中,同步构筑井下储能库,建立完整储能子系统,进行井下储能。回采-储能协同的关键问题包括3个方面:①采煤-储能协同机制。为保证采空区可长期安全储能,就必须在采煤过程中同步构筑功能性充填储能库,这决定了采煤-储能协同。因此,需要从人员及基础设施共用、采煤与储库构筑、生产管理等多方面建立采煤-储能协同机制。回采-储能协同的优势在于:井下资源回采和储能系统建立可以共享设计、施工等资料,进而提高效率、降低成本;煤炭开采的高利润可用于矿井新能源储能投资,以避免后期矿井储能的资金难题;实现煤炭能源与新能源的强耦合,提高我国能源安全水平和新能源开发利用水平;矿井回采过程中,可培养新能源储能领域专业技术人员,矿井资源临近枯竭时,煤矿企业可快速向新能源企业的转型升级。②储能库性能长期演化规律及安全监测评价。针对不同的储能方式,构建储能安全监测系统,重点监测储能库在温度、渗流、应力、化学多场耦合条件下的稳定性及地质环境变化。一旦出现储能库损伤破坏前兆,及时进行停运检修维护,避免出现井下储能险情。③储释能运行智能控制。矿井储能的基本功能是对用能系统(主要是电力)削峰填谷,约束因素主要包括新能源消纳、电网安全稳定经济运行和储能应用的经济性,因此矿井储能运行控制是一个多目标、多约束、非线性问题,需要重点研究。

转载本文须保留本网站注明的“来源/参考文献+中国煤炭行业知识服务平台”,侵权必究。

主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会